PROJECT

ジェンダー平等実現のために②

SDGsで提唱されている17のゴールに、「ジェンダー平等を実現しよう」があります。これは特に女性や女の子に対するあらゆる差別を無くし、男性と女性の持つ権利が同じになるよう取り組む目標とされています。

日の出医療福祉グループにおいては、奉志会・日の出福祉会・博愛福祉会が「ひょうご・こうべ女性活躍推進企業(ミモザ企業)認定企業 」に認定されています(両立支援のひろば)。

ただ単に育休の取得率を向上させることが主目的ではなく、年代や性別に関係がなく個人のステージに応じた「働きやすい法人・事業所」と感じていただけるように取り組む必要があると考えています。

この度は“男性育児休暇”にスポットを当てて、現状と課題の把握をするためにアンケートを実施しました。

前回の記事に続き、今回は「日の出医療福祉グループでの育児休業取得状況」についてご紹介します。

男性育児休暇取得に関するアンケート

アンケート回答者

グループ職員 男性:841名(回答者:471名/回答率56%)

※アンケート実施期間 令和6年10月〜令和6年11月

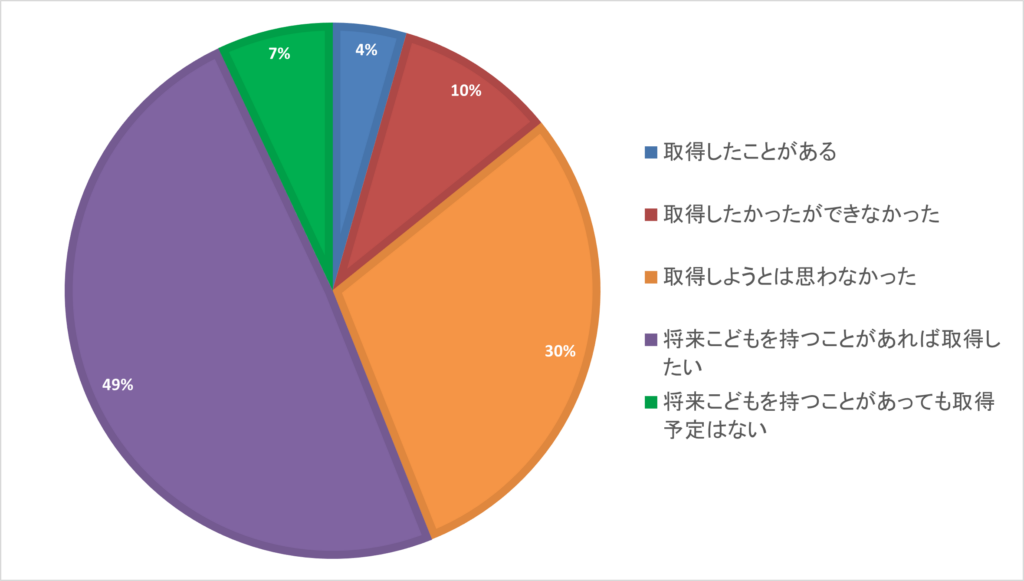

【質問①】育児休業を取得したことはありますか?(※過去の職場での経験を含む)

【取得したかったができなかった理由について】

・子どもの出産後1か月の休みだったら、有休消化で大丈夫と言われた。

・子供が生まれた当時は入職したばかりで取得できなかった。

・前の法人では今ほど、男性育休に対する理解が考えが進んで時で担当していた業務を引き継ぐ職員もいなかったため。

・時代背景として、企業や国自体も気にもしていなかった時代なので、育児休暇は女性だけの風潮だったから。

以下はグループ所属時に育休を取得した男性職員に回答してもらいました

アンケート回答者

グループ職員 男性:21名(回答率100%)

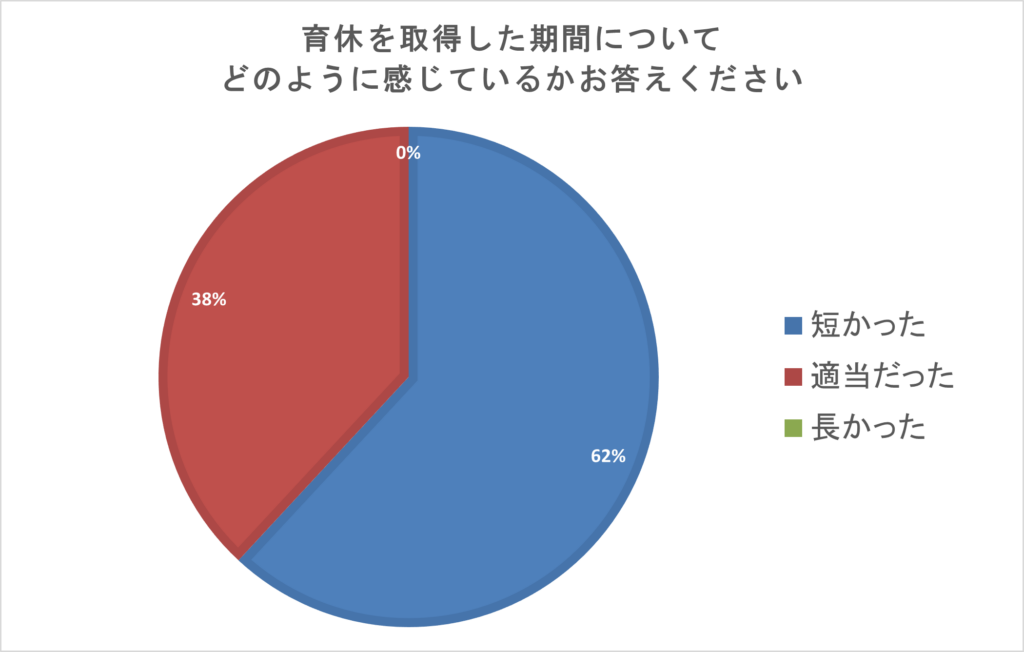

【質問②】育休を取得した期間についてどのように感じているかお答えください。

【取得日数】

当グループの平均取得日数:61.7日(1日~340日)

全国平均:46.5日(令和5年度調査、従業員1,000人超の企業対象)

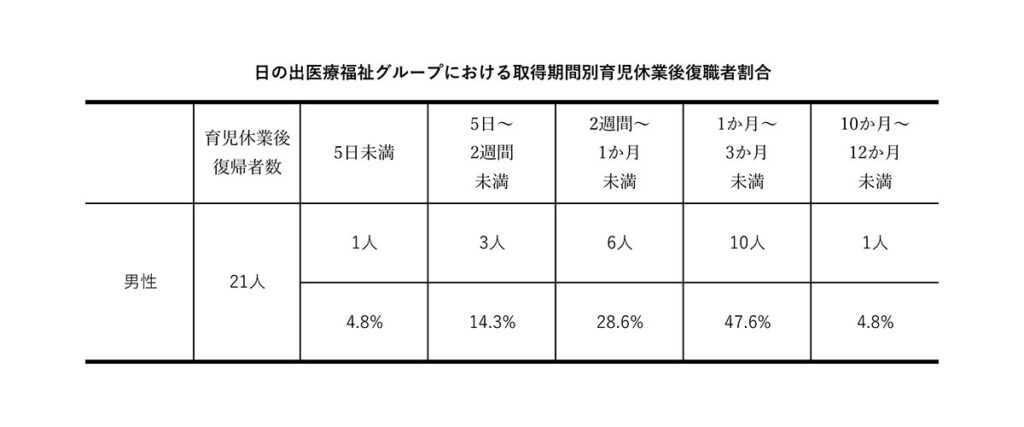

当グループの「取得期間別育児休業後復職者割合」

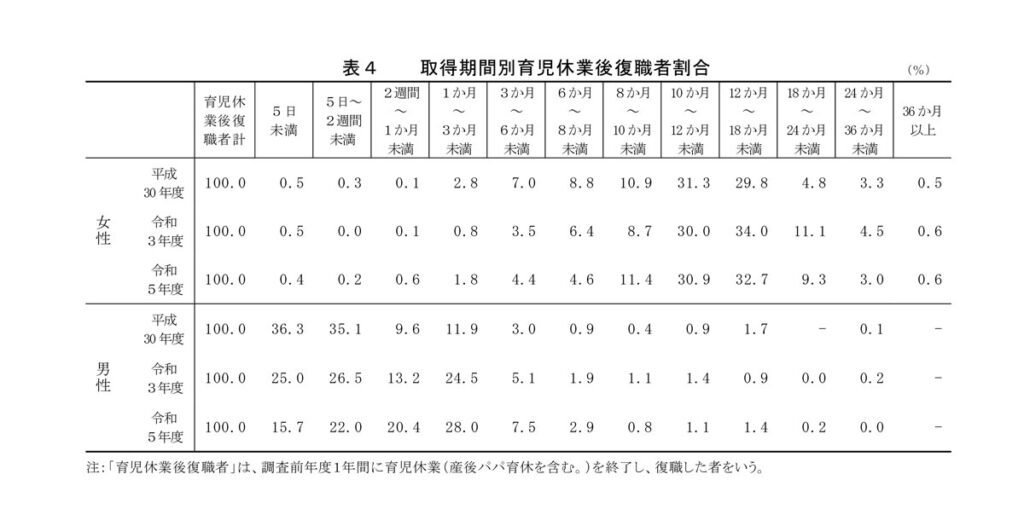

「令和5年度雇用均等基本調査」P21の表4.取得期間別育児休業後復職者割合

(引用:厚生労働省)

当グループの男性育児休業取得者21人のうち、約半数(47.6%)が「1か月~3か月未満」の期間育休を取得しており、「2週間~1か月未満」も28.6%と高い割合を占めています。

一方、全国の傾向では「1か月~3か月未満」が最も多いものの28.0%にとどまり、短期間(2週間未満)の取得が約4割を占めています。

この比較から、当グループは全国平均と比べて男性がより長期間の育児休業を取得する傾向が強く、育休取得のしやすい環境が整っているといえます。

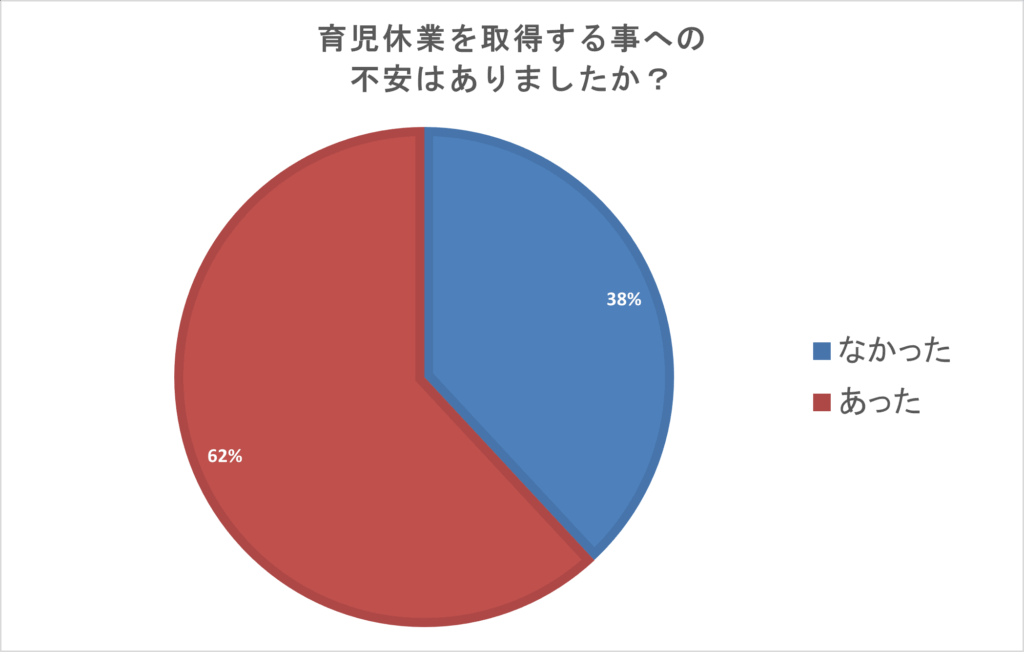

【質問③】育児休業を取得する事への不安はありましたか?

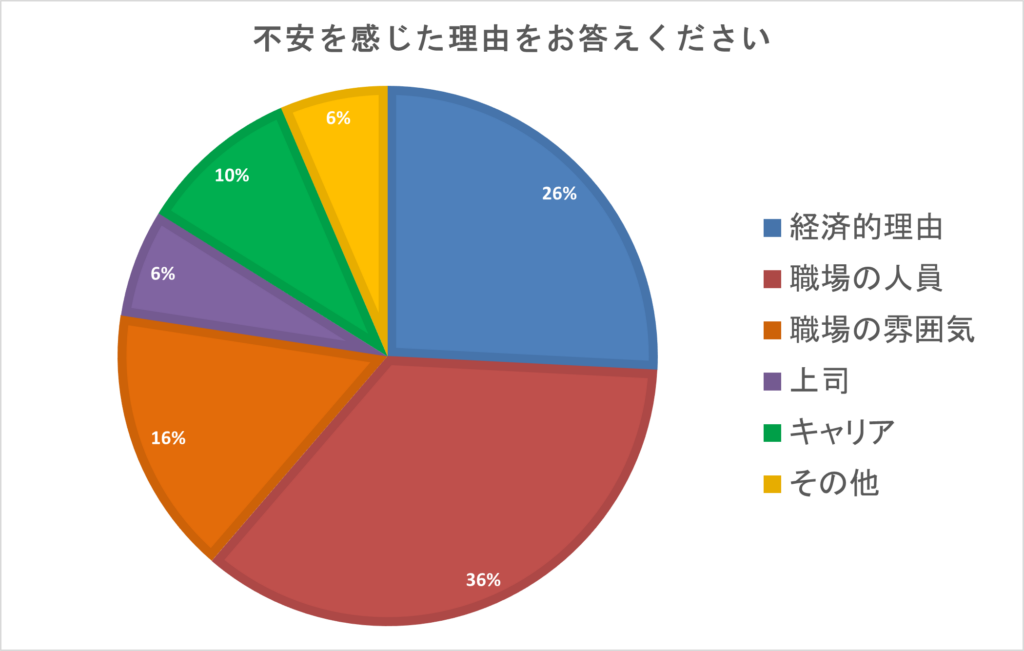

【質問④】不安を感じた理由をお答えください。(複数選択可)

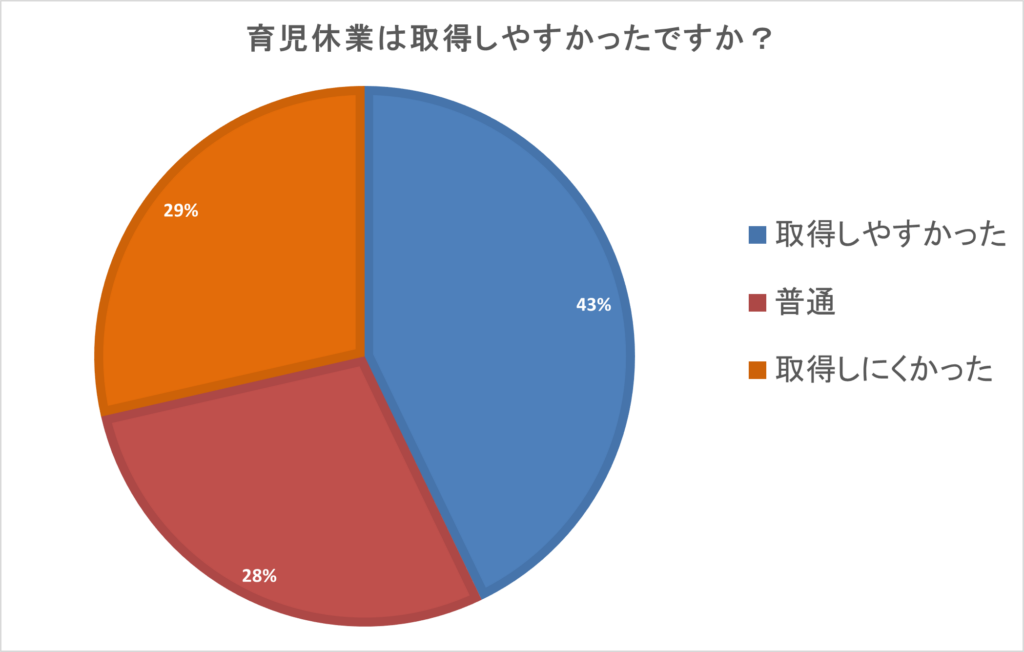

【質問⑤】育児休業は取得しやすかったですか?

【取得しやすかった理由】

・取得することに対して、自分の気持ち以外弊害は大きくないように感じるから。

・スムーズに育児休暇をとれたから。

・施設長に相談した際の一言目に「ぜひ取ってください」と言ってくださった事が取りやすかった。

・上長と同僚の協力によるもの。

・手続きが簡単であった。

・上司に相談しやすいから。

・自分より先に取得した先輩がいたから。

・立場上、運営基準等の要件としてではなかったため。

・育休の相談を上司にした際に、取得や育休期間などをこちらに合わせて相談にのっていただけて取得出来たから。

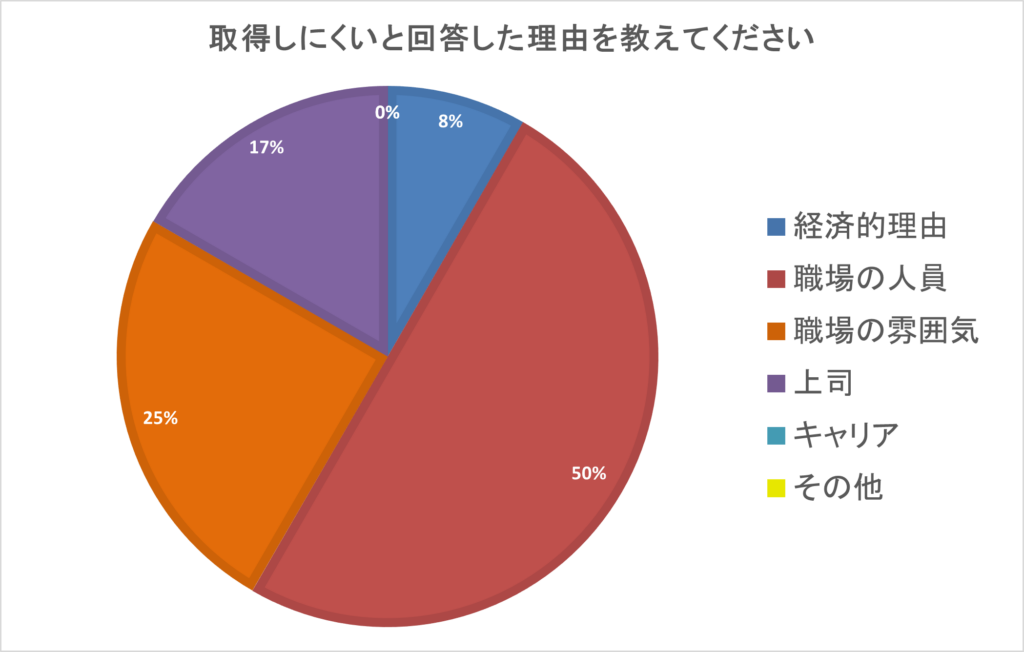

【質問⑥】取得しにくかったと回答した理由を教えてください。(複数選択可)

取得経験者の声(一部)

・初めての子どもということもあり、不安な時期を一緒に余裕をもって過ごせたことが良かった。

・少しでも育児に関われたことは良かった。

・育休を取らせて頂いて感謝しています。子供の日々の成長を見ることで人生として充実した時間だった。

・業務の兼合いにより、一か月間取得させていただきましたが、乳幼児も子どもの成長をより感じるために、やはりもっと取得すべきであった。

・実質的な欠員に対し、一時的な人員配置などの対応を考えていくなどの対応の必要があると感じた。

・育児に積極的になれるので短くても取得した方がいいと思った。

・結果、取得してよかった。家庭のバランスが保てた。

・職場の理解があって取得しやすかった。

・育休を取得することで育児や子供と過ごす時間の確保ができ、仕事復帰した際に子供のためにもまた頑張ろうと思えたのも育休を取得させていただいて良かった。

・貴重な時間を家族と過ごすことができて本当に感謝している。

・ 一日子供と暮らし様々な事をしていく中で、育児ってこんなに大変なんだということが分かった。

・子供と接する時間も大切だが、何より産後の妻の支えがとても大切だと思う。

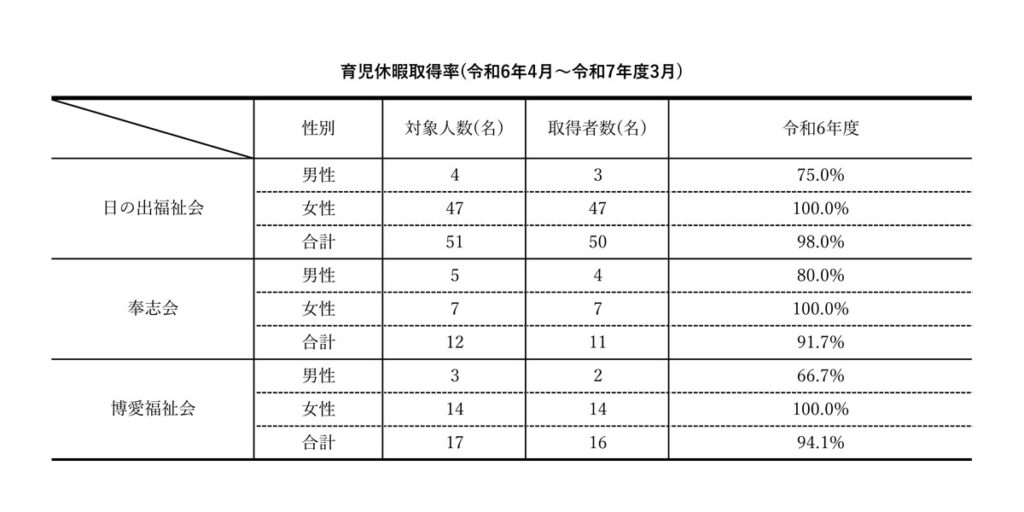

法人別、育児休業取得状況

令和6年度 育児休暇取得率(令和6年4月〜令和7年3月)

・日の出福祉会:女性100%(47/47名)、男性75%(3/4名)

・奉志会:女性100%(7/7名)、男性80%(4/5名)

・博愛福祉会:女性100%(14/14名)、男性66%(2/3名)

まとめ

日の出医療福祉グループは、医療・介護・保育・障がい福祉という多岐にわたる福祉サービスを地域社会に提供し、少子高齢化が進む中で「持続可能な福祉」の実現を目指しています。これらの事業は、いずれも現場の専門性が高く、シフト勤務や突発的な対応が求められるため、職員のワークライフバランス確保や人員体制の調整が特に重要となります。

今回の男性育児休暇に関するアンケートと実績データを踏まえると、グループ全体で育児休暇取得率が全国・業界平均を大きく上回る高水準となっており、男女問わず仕事と家庭の両立を支援する環境が着実に整備されつつあることが明らかです。特に、医療・介護・保育・障がい福祉といった「人を支える現場」だからこそ、職員自身が家庭や子育てと向き合える体制づくりが、サービスの質や持続性にも直結します。

一方で、アンケートからは「人員不足」「職場の雰囲気」「経済的不安」など、現場特有の課題も浮き彫りになりました。専門職の多い現場では、急な休業や長期休暇の際の業務引き継ぎや人員確保が難しいという声が根強く、今後も一層の体制強化や職場風土の醸成が求められます。

取得経験者の前向きな声や、実績としての高い取得率は、今後のロールモデルとなり、さらなる取得促進や職場全体の意識改革につながる大きな資産です。今後もグループ全体で、制度の周知、上司や同僚の理解促進、柔軟な人員配置など、現場の実情に即した取り組みを推進し、「誰もが安心して育児と仕事を両立できる職場づくり」を進めていくことが、地域福祉の持続的な発展にもつながるといえます。